Europa hat seine Phase, in der es wirtschaftlich den Takt vorgab, leider längst hinter sich gelassen, während die USA und China mit grossem Tempo voranschreiten, neue Bündnisse formen und ihre eigenen Zukunftspfade gestalten. Für Europa bedeutet das, dass ein Moment des Aufwachens gekommen ist, ein Moment, in dem neue Partnerschaften und frische Perspektiven nicht nur wünschenswert, sondern überlebenswichtig werden.

Die globale Realität hat sich stark verändert, beinahe als ob das Licht auf einer Bühne plötzlich neu ausgerichtet worden wäre. Die gewohnte Vorstellung, Europa sei führend, beginnt an vielen Stellen zu zerfallen. Manchmal sieht man es kaum, manchmal wird es schmerzlich klar. Im Vergleich mit anderen Regionen wirkt Europa erschöpft. Es hat einen langen Marathon hinter sich und weiss nicht genau, wie es die nächsten Schritte angehen soll.

Darum benötigen wir eine neue innere Vorstellung, eine andere mentale Betrachtungsweise. Diese Betrachtungsweise soll Europa klar sehen, nicht schönreden. Sie zeigt, wie die Rolle Europas in einer sich schnell verändernden Umgebung neu geordnet und mit Schwung belebt gehört. Nur so bekommt ein Kontinent, der so viele Ereignisse erlebt hat, die Stärke, die Zukunft nicht bloss zu begleiten, sondern aktiv zu formen.

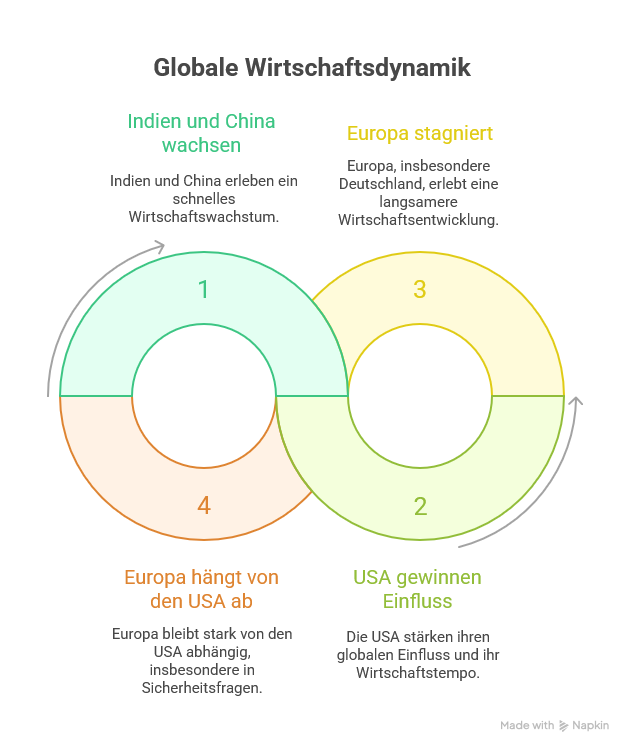

Indien, China und die USA beschleunigen ihre Wirtschaft, ihre Motoren brummen hörbar. Im Gegensatz dazu wirkt Europa, vorwiegend Deutschland, wie ein Reisender, der zu lange am Bahnhof verweilt. Europa hängt weiterhin stark an den Vereinigten Staaten. Die Diskussionen zur Sicherheit verstärken diese Abhängigkeit; sie wirken wie ein lauter, nicht zu ignorierender Nachhall. Die USA gewinnen Einfluss sowie Tempo, während Europa im globalen Wettbewerb eher zurückfällt. Beispiele gibt es zur Genüge: Cloud-Infrastrukturen, Content-Delivery-Networks, Chips, KI.

Ein Grund dafür liegt tief im europäischen Reflex, sofort zu regulieren und zu verbieten, sobald Innovation sich meldet. Dieser Impuls wirkt wie ein Bremsklotz für Fortschritt und Wachstum und verstärkt gleichzeitig die Abhängigkeiten, die man eigentlich reduzieren möchte. Das lässt sich gut am Beispiel der Zulassung neuer Lebensmittel, gerade im Bereich der pflanzenbasierten Produkte, erkennen. Wer im EU-Raum eine solche Genehmigung anstrebt, stösst auf einen regelrechten Wall an Prüfungen und Freigabeschritten, der für junge Unternehmen kaum zu überwinden ist. In diesem Klima kann keine lebendige Start-up-Kultur gedeihen, und es überrascht kaum, dass manche der dringend benötigten Lösungen für kommende Herausforderungen nicht in Europa entstehen, sondern anderswo. Die deutsche Politik trägt hier zusätzlich eine schwere Last an Neuregelung, die Zukunftsfähigkeit eher einschnürt als ermöglicht.

Ähnliche Muster zeigen sich im Bereich der digitalen Innovation. Ideen spriessen in Europa, aber ihre Reife erreichen sie oft weit entfernt, in den USA, in China, Indien oder Israel. Europäische Unternehmen widmen sich schon zu Beginn eines Projekts den möglichen Gefahren und Regularien, anstatt mutig voranzuschreiten und Chancen zu nutzen. So entsteht ein zögerlicher, fast schüchterner Fortschritt, der im internationalen Vergleich kaum mithalten kann.

Europa hat über Jahrhunderte die Weltordnung mitgestaltet, und nun neigt sich diese Phase ihrem Ende zu. Globale Allianzen sind in Bewegung geraten, Marktgrenzen werden durchlässiger, und nicht überall sitzt Europa noch selbstverständlich mit am Tisch, wenn Zukunftsentwürfe geschmiedet werden.

Doch während Vertrautes verblasst, entstehen an anderen Orten neue freie Märkte, neue Bündnisse, neue Räume für Gestaltung. Für Staaten wie für Unternehmen eröffnet sich eine Landschaft voller unbeschriebener Möglichkeiten. Europas Aufgabe liegt darin, sich selbst neu zu denken.

Es gilt, den Begriff der qualitativen Globalisierung mit Leben zu füllen, einer Globalisierung, die nicht Grösse, sondern Tiefe sucht.

In diesem Verständnis kann Europa durch kluge, kreative und mutige Impulse wieder an Bedeutung gewinnen.

Trotz dieser ernüchternden Diagnose taucht zwischen den Zeilen ein anderer Gedanke auf, beinahe wie ein leiser Funke Hoffnung, der nicht erlischt. Europa steht nicht am Ende, sondern an einer Schwelle. Die Welt sortiert sich neu, Allianzen lösen sich, bilden sich wieder, Märkte öffnen sich, und genau in diesem Wandel liegen Chancen, die Europa nutzen könnte, wenn es den Mut findet, sich selbst neu zu definieren. Der Schlüssel liegt weniger in Grösse und Machtdemonstration, sondern in Qualität, Kreativität und einer globalen Vernetzung, die nicht lähmt, sondern stärkt.

Europa ist ein Kontinent, der sich neu ausrichten muss. Nicht aus Schwäche, sondern weil die Welt weitergezogen ist. Wer sich darauf einlässt, erkennt, dass Zukunft nicht verloren ist, sondern gerade erst beginnt, Form anzunehmen.